生成AIとの対話を活用した新しい学び

10面記事

尾張旭市立西中学校 彦田 泰輔教諭

個々に対応した指導の充実や思考の深化に手応え

愛知県尾張旭市立西中学校 彦田 泰輔 教諭

ICTをツールとして効果的に活用し、教育の質を向上することが必要になる中で、生成AIの進化は学校教育に多くの変革をもたらすと期待されている。ここでは、いち早く生成AI(ChatGPT)を活用した授業実践に取り組んでいる尾張旭市立西中学校の彦田泰輔教諭(英語科)に、そのメリットや魅力、そして今後の可能性について聞いた。

自分の学びを深めるパートナーとして

現在、教育現場ではICTを最大限活用し、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善が求められている。だが、「教員がすべての生徒にきめ細やかな指導を行うのは難しく、従来の方法では限界があると感じていた」と彦田教諭。

こうした中、生成AIを授業で使うきっかけになったのは、1年間学校を休職して大学院(早稲田大学田中博之研究室)で学ぶ中で、生徒が自身の学びを深めるパートナーとして生成AIを活用できる可能性に気づいたからだ。そこで、どうやって授業に持ち込むかを考えて研究するうちに、教員の補助者として役立つことが分かったという。「例えば生徒たちが考えを深めたり意見を整理したりするとき、教員一人で全員に対して寄り添うには限界があるが、生成AIはそれが可能になる」と指摘する。

学校に戻った今年度の4月からは、3年生の英語科や道徳、学級活動で積極的に生成AIを活用しており、その中でもChatGPTの機能の一つである「GPTs」を特に活用している。本機能はノーコードで、教科や場面に合わせてオリジナルのチャットボットを開発できるのが特長だ。簡単なものであれば、15分程度で制作できるという。

個別フィードバックで一人一人の学習を支援

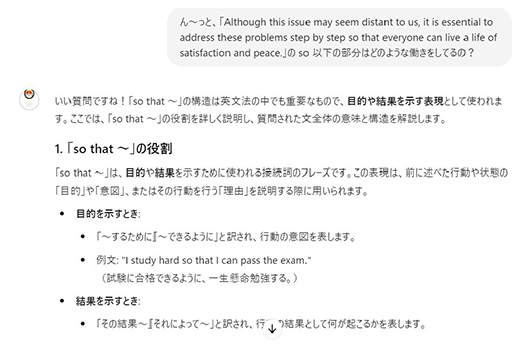

そんな生成AIの活用の一つが、個別フィードバックになる。英語科の英作文においては、多くの生徒が文法や語彙の不足、文章構成の困難さなどの課題を抱えているが、添削は非常に時間がかかり、教員が全員に個別指導を行うのは難しかった。しかし、GPTsが生徒ごとのレベルに応じて、リアルタイムで英作文のフィードバックを提供することで個別最適化された支援を行うことが可能になった。

その結果、「今まで英作文が苦手だった生徒も、AIに聞くことで書くことへの抵抗が減少し、学習に対するモチベーションが向上した」と変化を口にする。さらに英語の意見文において、説得力の向上が図られるとともに、「導入、本論、結論」といった構成要素が強化され、論理的な流れを持った表現ができるようになったという。

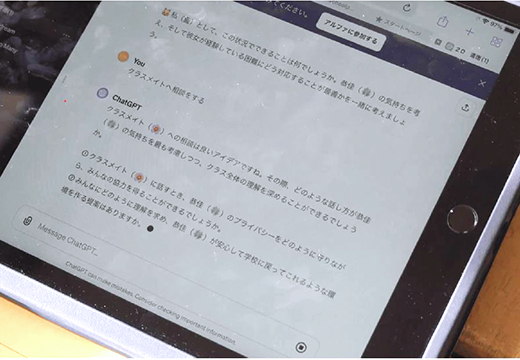

また、道徳科の授業では教員個々の指導スキルに依存し質にばらつきが生じやすく、いじめや差別といった社会的な問題に対して、生徒が深い理解を持つことが難しいといった課題があった。これに対し、いじめを扱った物語教材をもとに、主人公がどのような行動をとるべきかをGPTsが生徒に発問を行い、それに対して生徒が回答していくといった、ソクラテス問答法を応用した授業を行った。生成AIからのさまざまな問いかけを考えることで、「生徒が単に表面的な意見を述べるだけでなく、多様な視点から問題に向き合い、深く掘り下げて考えるようになった」と効果を挙げる。

道徳の授業にて、GPTsから発問して生徒が答えている

生成AIを司会役にして議論を深める

もう一つが生成AIを司会役として活用することだ。グループディスカッションでは、生徒同士の話し合いが形式的になりがちで深い議論にならない、特定の生徒の意見に偏るといった課題があった。そこで、GPTsを司会役として問い返し発問をさせることで議論を深めさせている。GPTsは各生徒の意見を引き出し、深く掘り下げるための質問を行うほか、「Aさんの考えをBさんはどう思いますか?」など生徒同士の意見をつなぐ役割も果たし、生徒が個々に出した意見を相互に比較し、議論が進むよう支援することができる。

「これの良いところは対話ログが残るため、教員が進捗具合や次にどんなアプローチをすればよいかが分かること。しかも、生徒たちの振り返りにも使えるため、これをセットにして活用することが一番のポイントだと思っている」と強調した。

学習の効率化や問題解決につなげる

このような実践を通した生徒たちの変容については、「生成AIを自分のパートナーとして活用できることに気付いた。自分一人では改善することは難しいが、生成AIの支援を受けることによって成長できる。それを感覚ではなく、意識して練習できるのが大きい。過去のテスト問題の傾向から、今回はどんな問題を作ると思いますかと質問して、勉強に使う生徒も現れた」と語る。

次のステップとして生徒自身がどう変化したかを自覚し、それを学習の効率化や問題解決につなげられるようにする手段として、「はがき新聞」を作成している。最初に自分の力で作ったものがGPTsの修正を通してどう進化したかを比較し、メタ認知を進めているという。

一方、生成AIは誤情報や不正確な情報を生成することがある。この対応については、GPTsの設計では生徒のプライバシー保護や適切な対話内容の設定など、倫理的配慮を徹底していることを挙げた上で、「リテラシー教育から始めているが、実感としては利活用の頻度を高めていくほど賢く使うことを理解できるようになる」と感想を漏らす。むしろ、気を付けているのは学びが個に閉ざされないようにすることで、自分の取り組み方や対話ログの活用も含め、どう使ったかをクラス全体で共有するように努めていると話した。

学校が生成AIを活用する上での課題

今後、学校現場で生成AIの活用を進めてくためには、まず有料アカウントをどうするかという課題がある。同校の場合はAI教育研究所からの補助で成り立っているが、授業で利用する場合には自治体レベルでの予算措置が必要といえる。「せっかく1人1台端末が整備されているのだから、そこに生成AIが入れば、子どもたちの進度や理解度に合わせた学びをより一層促進できると思う」と展望を話した。今後さらに他校への展開も含めて効果検証を進めていく意向だ。

ChatGPTに英文について実際に質問している画面