教育DXで変貌する新しい学び方とは 「DXハイスクール」で進むハイスペックなICT環境

9面記事

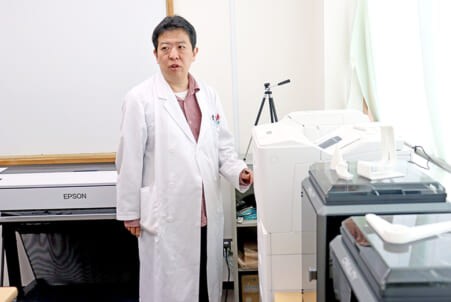

能城茂雄指導教諭(情報科)3Dプリンターの前で

東京都立三鷹中等教育学校

デジタル人材を育成する「DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)」が公・私立高校約千校に採択され、環境整備のあり方や今後の取り組みが注目されている。こうした中、都立三鷹中等教育学校(中高一貫校)では、「生徒がいつでも自由に使える空間」と、「社会で使われている本物の道具」をコンセプトに環境整備を進めている。そこで、情報科をメインにICT環境整備の責任者も務める能城茂雄指導教諭に同校の取り組みについて話を聞いた。

「メディアラボ」を拡張し「STEAMラボ」を新設

⾼校段階におけるデジタル等成⻑分野を⽀える⼈材育成の強化が急務となる中、文科省の「DXハイスクール」は、高校生がデジタル技術を活用して、将来のキャリア形成に生かせるスキルを身につける場を構築するために必要な経費を支給している。同校ではこうした補助と民間企業との共同研究などによる支援を受け、既存の「メディアラボ」を拡張するとともに、新たに「STEAMラボ」を整備した。

2018年に告示された学習指導要領の意図を意識して、継続的にICT環境の整備に努めてきた経緯があることに加え、今回のDXハイスクールで予算が確保されたことで、より日頃から考えていた機材を生徒たちに提供できるようになった。「我々が子どもの頃は、学校に行けば家庭にはないワクワクする設備や機材があった。その体験を令和の子どもたちにもさせてあげたいという思いがあった」と当時の心境を語った。

PC周りにもこだわったICT環境

実際にその環境を目にすると、まさに能城指導教諭が目指す「社会で使われている本物の道具を生徒に体験させる」にふさわしい機材がそろえられていた。4Kモニターと画像・ビデオ編集ソフトが搭載のハイスペックPCを筆頭に、3Dを含めた各種スキャナーや3Dプリンター、A3対応カラープリンターを取りそろえる。また、10GbE対応ルータや高性能NASで、高速ネットワークの実現、クラウドでのデータ共有・保存にも対応している。

さらに、こだわりはプロ仕様のヘッドフォンやキーボード、作業領域を拡張する大型モバイルモニターといった周辺機器にもおよぶほか、生徒のクリエーティブな制作活動を向上する各種映像装置や業務用の三脚類までも豊富に配備されている。

STEAMラボでは、ハイスペックPCを配備

Society5・0時代に対応した人材育成

同校では中1の段階からICTを文房具のように活用しており、基本的な連絡や課題の提示もデジタル化されている。これに併せ、本ICT環境を有意義に活用して、Society5・0時代に対応したデジタル人材の育成を進めようと考えている。というのは、「以前もPCなどのデジタル機器活用を進めていく基盤は整っていたが、生徒たちに課題設定や課題解決を促すツールまでに至らなかったこと。また、コンピューター教室は整備されていたが、多くの生徒の利用需要に応える環境としては不十分だった」ことを挙げる。

だからこそ、数理・データサイエンス授業や探究的な活動、STEAM教育などの文理横断的な学びに対応した高度な環境を用意し、ICTを日常の道具として活用する力や、情報技術を活用して自ら課題を設定し解決策を検討・実行できる力などを育てていこうとしているのだ。

生徒がいつでも自由に使える空間に

ただし、今日の中・高校生全般がそうであるように、情報分野に興味はあるものの、この分野を極めようとしたり、理系学部への進学を志向したりする生徒が少ないことも課題になっているという。それゆえ、情報分野への興味関心を喚起するための工夫として取り入れているのが、CALL教室およびメディアラボ・STEAMラボを生徒がいつでも自由に使える空間として開放することだ。

「視察に訪れた学校関係者も驚いていたが、高価な設備だからといって鍵をかけているようでは生徒の自主性は育たないし、利活用も進まない」と語る。同校ではアウトプットを重視しているため、カラープリンターの利用も制限をかけていない。機器の扱い方や使ったら元の状態に戻すといったマナーも含めて、適切に活用できるように指導することが教育の範疇だと捉えているからだ。

「その一環として、UNIX研究同好会にはラボのセッティングの多くを任せているが、自分たちの専門知識を仲間に伝えることも自主的に行うようになっている」と目を細める。

さらに、モチベーションを向上させるために、東京都主催の「アプリを作ろうコンテスト」や「ティーンズ・アイデアコンテスト」など外部コンテストへの参加を積極的に行うとともに、グーグルなど最新のICT企業への視察も行っている。こうした中で、定年退職する担任の先生のためにビデオメッセージを贈る取り組みも生徒の発案で行われ、「自分たちでクラウドに集めた写真を編集し、オリジナルの卒業アルバムを作るといった創作活動も生まれるようになってきた」と成長を披露した。

生徒がいつでも自由に使えるCALL教室とメディアラボ

経験値がクリエーティブな活動につながる

このように学生のうちから高度なICT環境を体験する意義について能城指導教諭は、「中学1年生の情報リテラシー教育の段階から伝えているが、今の社会でICTがない生活は考えられない。どんな仕事でも情報技術を使うスキルは必要になるため、そこをきちんと勉強して社会に通用する力を身に付けてほしい。しかも、予測困難な時代を迎える中で、ICTを活用して自分で問題解決できる力を磨くことは今後さらに重要になる」と説明する。

さらに、「例えば、歌や演奏を聞いて素晴らしいと思うのは音楽に対する経験値があるから。ICTも学生のうちから本物に触れていれば、その先のクリエーティブな活動に必ずつながっていくはず」と、その必要性を指摘した。

今後の「DXハイスクール」の課題としては、更新予算がはっきりしていないことを挙げる。「進化の早い情報機器は経年劣化による追加投資が必要なほか、保守管理やライセンス契約など、どうしてもさまざまなコストがかかる。その意味でも、国が単年ではなく継続的に予算を確保してくれることを望んでいる」と期待した。