沖縄修学旅行で同世代と交流~南区・横浜ならではの「命の学び」3年間の学習活動の先に~

11面記事

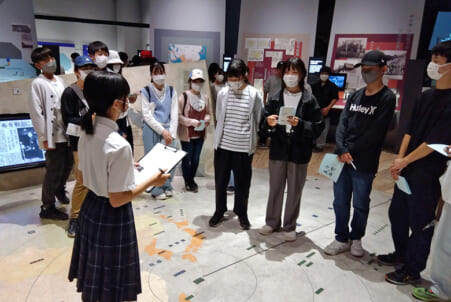

平和祈念資料館では東中の生徒がガイドを務めた

神奈川県横浜市立南中学校

思い出づくりから学びの旅へと変わる修学旅行では、平和の尊さを体験できる場として沖縄を選択する学校は多い。しかし、平和学習を生徒たちが「自分ごと」として捉え、未来へと継承していくにはどうすればいいのか―。ここでは、戦争の歴史や先人たちの記憶を「伝える」ことを重点に、3年間を通じて平和学習に取り組む横浜市立南中学校の事例から、そのヒントを探った。

沖縄での現地交流を進めた理由

横浜市立南中学校のある南区は、1945年5月の「横浜大空襲」によって甚大な被害を受けた地域になる。被災者住宅が建てられた敷地に共存する形で移転した同校は、そんな先人たちの記憶を後世へと伝えるため平和学習に力を入れてきた経緯があり、今も「横浜大空襲」を全校道徳の教材にするなど、3年間を通し、教科領域の枠を超えて平和学習や交流学習に取り組んでいる。

こうした中で、2014年に沖縄への修学旅行をスタート。地元への意識を深める「横浜大空襲」の学習を本格化するのと併せて、2021年以降は沖縄の学校とのオンライン交流など、さらなるブラッシュアップを進めた。中でも、学びの旅として大きな厚みをもたらしたのが、東村立東中学校(全校生徒28名・2024年度)との現地交流といえる。

そのねらいについて藤宮学校長は、現在の平和学習では戦争を直接知る世代が少なくなる中で、どのように平和を維持・構築する主権者としての意識を育成するかが課題になっていることを挙げる。このため重視したのが、同世代同士の対話を通じて命や平和について、自分ごととして捉え、生きることへの思索を深める「対話型学習への挑戦」になる。

「なぜ、それが平和学習につながるかというと、聞いたり調べたりして自分の中に得た知識(インプット)は、他者へ伝えようとする(アウトプット)ことで、深化・定着が促進されるからだ」と語る。

藤宮学校長

足元を見つめる平和学習をステップに

そのような修学旅行での対話型学習の実践に向けて、同校が大切にしているのが、足元を見つめる平和学習になる。「まずは学校・学区・地域の歴史や課題を探ることこそ、平和を探求することにつながる。すなわち、足元の歴史を学び、事前交流に活かして来年の修学旅行につなげていくステップになる」と強調する。

一つは、「横浜大空襲」についての学びを2年次から深めること。今年度は横浜大空襲平和祈念碑や横浜市中央図書館市史資料室、戦災遺構などのフィールドワークに加えて、地域から提供された当時の写真や証言を地図にマッピングし、被害状況を追体験する試みも行った。また「伝える」活動では、生徒たちが地域の図書館で学習成果の発表をしたり、小学校に出向いて平和学習の講師を務めたり、学習した内容を学校外に発信することも進めた。

さらに、横浜と沖縄とのつながりについて学ぶことも重視した。「双方とも日本人による海外移住の出港地という歴史を持ち、大正末期から昭和初期にかけては、多くの沖縄出身者が仕事を求めて横浜に移住したという接点もある」と指摘。ここでは、JICA横浜や海外日系人協会、日系中学生との学習。沖縄県人会(横浜)の方を招いて、文化・歴史・平和について体験学習するほか、音楽の授業(弦楽器の単元)でも三線の演奏を学習した。その上で、3年への進級が迫る2月には修学旅行実行委員による東中生とのオンライン・キックオフミーティングを実施し、交流に備えた。

東中と現地交流の様子

学習目標の達成のための修学旅行を

このような取り組みを経て、今年度も5月に沖縄への修学旅行(3年生・2泊3日)を実施した。行程としては、1日目は「過去から学ぶ日」をテーマに、第二次世界大戦最後の地上戦の舞台となった平和祈念公園と、千名近くの傷病兵を収容していた糸数壕(アブチラガマ)を視察。2日目(現在から学ぶ日)は、東村立東中学校との交流をメインに、美ら海水族館に立ち寄る。最終日となる3日目(未来を思う日)は、米軍・嘉手納基地を一望できる道の駅に寄り、帰路に着く。

藤宮校長は「修学旅行の訪問先の選定で大事になるのは、行き先ありきではなく、学習目標の達成のための適切な研修場所を選ぶこと。保護者の費用負担に応え、家族や友人との旅行では実現できない学びの機会の創出こそ、多感な中学生の時期に必要な分厚い体験となる」と話す。つまり、例えば沖縄に行くための理由づくりとして「平和学習」を利用することはあってはならないのだ。

交流は相互利益になっているか

それゆえ同校では、“3年間の日常的な学習活動の先に訪問地での活動があるか”にこだわってきた。「特に交流を通して自然や文化、課題を体験することは観光産業化された学びとは違う生活者から学ぶ本物の体験であり、その人たちに“また会いたい”と思ってもらうことで、私たちと沖縄の相互理解を深める機会になれば」と思いを口にする。

とはいえ、「本土の人間は自分たちのために沖縄を使うだけで、楽しんで去っていく」といった現地の声があることも理解していた。そうした意味でも、南中と東中は相互利益(Win―Win)の関係となっているかが気がかりだったという。しかし、改めて確認してみると、「同世代の評価を受けることは、東中生にとっても、その価値の再認識と自己有用感を高める一助につながっていることが分かった」と微笑む。

持続可能な修学旅行にするために

一方、修学旅行での平和学習を持続可能な活動にするためには、全教職員の納得感のもとで実施されることが不可欠だと指摘する。そこで、「現代的諸課題への対応」を中期学校経営方針に位置付け、教育課程における重点取組にしている。例えば日本の国土面積の0・6%しかない沖縄に全国の70%の在日米軍専用施設・区域が集中していることも現代の課題の一つであり、それについて交流でお互いに意見を交わすことは、生徒の多様な考え方を受け入れる姿勢や主体性の伸長につながっている。

実際、「沖縄はバカンスを過ごすところと思っていたが、平和学習や交流を通して沖縄の内側まで見ることができた」と気付く生徒もいるほか、東中のある東村を襲った昨年11月の災害被害(沖縄県本島北部豪雨災害)では、生徒たちが自発的に支援金と応援メッセージを届ける活動を行っている。