ピークを迎えたGIGA端末更新 教委に聞く、共同調達はどのように行われたか?

9面記事

第2フェーズでは子ども自身で学びを深める活用が期待されている

「GIGAスクール構想」の第2期となる端末更新がピークを迎えている―。今回の整備では5年間有効な国の基金を活用した都道府県単位での「共同調達」が原則となるため、端末等の仕様統一に向けた県のリーダーシップや市町村の意向に沿った整備のあり方に注目が集まっている。そこで、「共同調達はどのように行われたか?」をテーマに、県や市の教育委員会に話を聞いた。

共同調達のメリット

今回の学習者用端末整備を都道府県単位での「共同調達」にした趣旨は、事務負担を軽減することや、スケールメリットを生かして端末の調達やランニングコストを低減することにある。つまり、市町村ごとに調達に係る手続きや交渉をするよりも、県単位で束ねた方がコストも手間もかからず、その分教育サービスの向上に振り分けていけるからだ。また、調達会議での議論や情報交換を通じて、全体の利活用を高めていくねらいもある。

こうした背景には、都道府県域での校務・学習におけるクラウド基盤の共通化を視野に入れていることや、第1期において端末の利活用や運用における自治体・学校間の「教育格差」が広がっていることもある。

また、今回の端末整備では国の基金が5年間有効になることから、自治体それぞれの最適なタイミングで更新が図れるようになったことも大きい。しかも、補助要件には予備機の拡充(15%以内)や初期設定作業(キッティング)も含まれている。このような利点もあり、政令指定都市などを除く9割以上の市町村が参加の意向を示している。すでに早い自治体では昨年度より共同調達による端末更新が開始されており、そのピークを迎えるのが今年度といわれている。

現場の声を反映した更新計画がカギ

ただし、国の基金を活用して「共同調達」するにあたっては、都道府県内で端末および契約形態を共通仕様にすることが原則になるため、実際の検討が進むごとにいくつかの課題も見えてきている。一つには、第1期では市町村ごとに端末の選定や運用保守を進めてきた経緯があるため、都道府県が独断で決めてしまうことへの抵抗や不安が挙げられる。それゆえ、市町村との端末更新を円滑に行うための共同調達会議を設置することが義務化されているが、「県の方針がはっきりしない」「市町村との意見の調整が上手くいかない」といった声も聞かれるようになっている。

今回の端末更新においては、第1期で蓄積してきたスキルやノウハウを活かして、さらなる学びのアップデートを図っていくことが期待されている。そのためにも、これまで活用を続けてきた現場の教員の声を反映させることが大事になるが、それを無視した整備になったとしたら、時間を後戻りすることに等しい。だからこそ、都道府県がしっかりと市町村が納得する方針を打ち出し、整備計画全般についてリーダーシップを発揮していく必要があるといえる。

市町村の要望に応える動きも

もう一つは、市町村は一定の要件を満たせば共同調達からオプトアウト(不参加)できることだ。当初は、政令指定都市や高いスペックの端末を導入する必要がある場合など限定的だったが、市町村の希望に沿った導入を後押しする都道府県からの要望を受けて、国も条件を緩和するなど柔軟な姿勢を見せ始めている。

そのほか、端末更新に際しては、使用済み端末の環境に配慮した廃棄・再資源化や、情報漏洩を防止した上での再使用も懸案になっている。端末は小型家電リサイクル法に則り処分することや「産業廃棄物管理票」の作成が必要で、教職員などの補助機などで再使用するにはデータを消去してから再設定するなど、適切に対応していくことが求められている。

愛知県 共同調達会議が意見交換できる機会に

では、実際に都道府県ではどのように「共同調達」を行ったのか。令和7年度を中心(約83%)に5カ年計画で端末整備を実施するのが愛知県だ。県教育委員会ICT教育推進課の稲垣氏は「調達する端末のOSは、もともと半数を占めていたiPad OSが約75%に、クラウド利用や運用管理に長けたChrome OSが20%と増加。その分、4割弱あったWindows OSが約5%に減った」と語る。

それぞれのOS別に、最低スペック基準などを満たした上で共通仕様書を作成。オプションや運用保守については、市町村が個別に業者と検討している段階とのこと。

「共同調達」のメリットとしては、「市町村にとっては共同調達会議が意見交換できる機会になったのはよかった。第1期で利活用が進んだ他市町村の事例やノウハウを知ることで、今回の仕様に反映するところもあった」と指摘。一方で、「例えば、iPadなら本体のほかにキーボード、タッチペンなどを揃える必要があるが、どこまでを共同調達の範囲にするのか」など、県としては意見が分かれたものを一つにまとめ、納得してもらうよう調整が必要だったとする。

端末更新後の利活用の促進に向けては、教員研修や先進事例の共有を進めて市町村間の格差を解消していくこと。併せて、「クラウド環境を活用した学習環境の整備や、障害の有無や経済的な状況に関わらず、誰もが等しく学べる環境をつくっていきたい」と述べた。

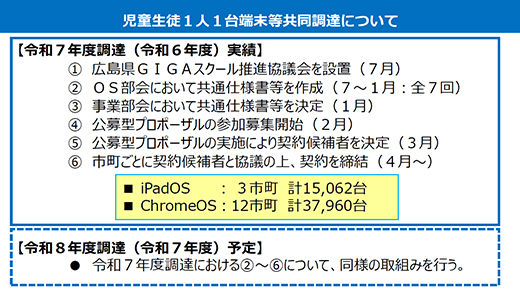

広島県 意見調整が円滑に図れる体制づくりに配慮

広島県が行った「共同調達」を実施するまでのプロセス

広島県は、県および全ての市町が参加する広島県GIGAスクール推進協議会を昨年7月に設置。「共同調達」に向けた会議を進め、令和10年度までに約23万台(オプトアウト分を含む)の計画的な更新整備を行うことを決めた。そのうち、令和7年度に共同調達を行う端末台数は全体の約23%におよぶが、内訳はiPad OSが3市町、Chrome OSが12市町となっている。

県教育委員会事務局の担当者は「端末は買取方式とリース方式の両方に対応。Window

s OSからChrome OSやiPad OSに変更する市町がある。保守などについては、公募型プロポーザル方式により選定した契約候補者と各市町が協議を行い、提案に基づいて契約内容の詳細を詰めていく」と話す。

なお、令和6年度に調達を行った2市町は単独調達になったが、補助対象の条件について不明な部分を国に確認しながら取り組んだという。

「共同調達」のメリットについては、市町職員の事務負担が軽減するとともに、スケールメリットによる端末・サービスなどの調達コストが低減できることを挙げる。その上で、県が市町と連携して調達するのは今回が初めてとなるため、「協議会の下に各OS部会を設け、オンラインを中心に会議を重ねて仕様を決めていった」と、意見調整が円滑に図れる仕組みに配慮したことを強調した。

沖縄県 教育庁内のDX関連部署を統合し、市町村との連携を強化

沖縄県教育委員会では、小中高等学校および特別支援学校間を貫く教育DXを推進するため、令和7年度より教育庁内の関連部署を統合し、教育DX推進課を設置した。「行政職員と指導主事がそれぞれの経験と実践を活かして、今回の端末更新や県域での次世代校務支援システム導入などについて市町村と連携していく」と同課の担当者は語る。

その中で令和6年度から、5カ年計画で「共同調達」による端末整備を行うが、7年~8年度で全体の9割以上の台数を調達する予定だ。端末・OSの仕様は、文科省の最低スペック基準をもとに設定。補助対象外のオプションや運用保守については市町村ごとで別途調達する。

「共同調達」については「市町村との合意形成に時間はかかるが、スケールメリットを生かして個別よりも有利に調達できること」を利点に挙げている。その上で、1事業者との契約になるため、これまで地域の事業者が担ってきた小規模な離島への対応が円滑に実施できるかが課題になるとした。

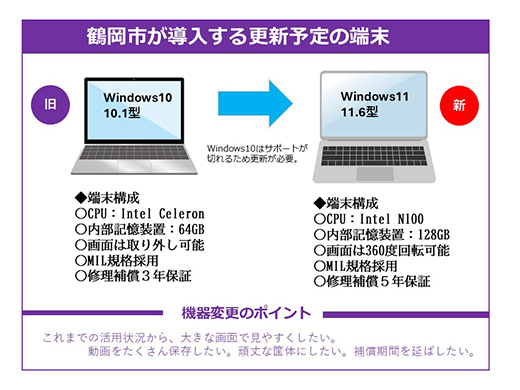

鶴岡市 オプトアウトして独自な整備を進める

一方、市町村側から見た「共同調達」はどうだったのか。山形県鶴岡市では、令和7年度に県の共同調達からオプトアウトして独自に整備を進める。県内では他にも7自治体ほどが、LTEモデルやハイスペックな端末などによるオプトアウトを希望している状況だ。

同市は、第1期でSky社が提供する学習支援ソフトと端末本体などをセットにしたパッケージを採用したが、今回の整備でも端末の性能を拡張した上で踏襲する予定。「何より決め手になったのは、他社にはないパッケージ化によって導入経費が抑えられること。学習支援ソフトのSKYM

ENU Cloudも学校での活用が進んでいるため、継続して使用していくことを念頭に整備構成を考えた」と話すのは、市教育委員会の三浦昇課長補佐だ。

端末には社会に出て汎用性の高いWindows OSを引き続き選択。画面をひと回り大きくし、コンバーティブルに。CPUや内蔵ストレージも文科省が推奨する最低スペック基準を上回るものにする予定としている。

市としては財政面から補助金を活用したい。そのため、県にオプトアウトすることを相談し、国と折衝してもらったという。

三浦氏は、補助要件が認められたことに感謝する一方、「誤解を恐れずにいうと、第1期ならいざ知らず、自治体それぞれが数年間の活用実績がある中で一律な仕様にするというのは無理があると感じていた」と率直に口にする。確かに調達時のスケールメリットだけを優先して、これまでの仕様やOSから離れてしまうと、現場での利活用に支障が生じる懸念がある。

また、同市ではこの夏をめどに、校務用端末を授業用としても使える仕様に切り替える予定だ。具体的には従来の校務系ネットワークを止め、セキュリティを担保した上でGIGA端末が使用しているネットワークへと一本化する。「これを実現することは文科省が推進する校務DXにもマッチし、将来的なフルクラウド化へのステップになる」と抱負を語った。

県の手腕が試されている

「GIGAスクール構想」の端末整備は、コロナ禍の緊急政策として導入ありきだったことは否めない。第2期ではより効率的かつコストダウンを図ることを目的に「共同調達」が打ち出された。その中で、地域差はあれども着実に利活用を進めてきた市町村の要望にどれだけ応えられるのか、県の手腕が試される整備になっているようだ。