eラーニング講座を通じて将来の地方創生を担う人材を育成

11面記事

学生の発表には多彩な視点からフィードバックが寄せられた

大学講義・ゼミでの知識インプットから高校探究・PBLでのアウトプットまで

東京一極集中などという言葉が頻繁に聞かれる昨今、地方創生に携わる人材の育成は各地の喫緊の課題だ。そのような中、首都圏や地方に住む高校生、大学生が地域を盛り立てるアイデアづくりを通して、地方創生を「ジブンゴト」として考えようという試みが広がっている。「学生が主役の地方創生プロジェクト」と名付けられたこの取り組みは2022年度から静岡や秋田、長野などの各県で実施。このプロジェクトでは高大それぞれの教育段階の特徴を踏まえたプログラムを取り入れている。大学生には地方創生カレッジが提供するeラーニング講座で地方創生の推進に必要な基礎知識を学んだうえで実践に臨むことで知識と課題解決能力の両方を養うことを目的とした。高校生には、“カルタ”を用いながらゲーム感覚で地方創生の面白さや将来の目標をまず掴んでもらい、より深い学びにむけて興味や関心に応じたeラーニング講座の受講を推奨した。本稿では各大学での取り組みの他、徐々に広がりを見せる高校での動きを一部お伝えする。

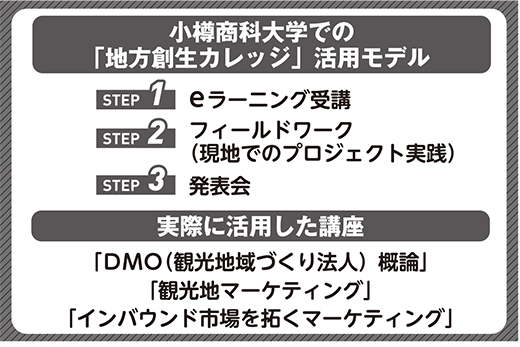

事例1 地域課題を深掘りするツールとして採用 「地方創生カレッジ」をベースに現地ヒアリング

小樽商科大学

国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学(北海道小樽市)では2008年度以降、商学部の大津晶教授(都市計画/地域経営)が、長期学外学修科目「社会連携実践(全学科全学年対象)」の一環で、観光から社会福祉まで地域社会の幅広い課題に対し、学生自らが「問い」と「仮説」を立て、地域のステークホルダーとの協働による具体的なプロジェクト実践を通じた「答え」と「検証」を導く取り組み「商大生が小樽の活性化について本気で考えるプロジェクト(通称:マジプロ)」を続けてきた。

コロナ禍の中断を乗り越えて活動を再開した今年度は、留学生も含む幅広い学年の学生19人が履修。初の試みとして、事前学習に内閣府の補助事業「地方創生カレッジ」が提供するeラーニング講座を活用し、履修生の全員が「DMO(観光地域づくり法人)概論」「観光地マーケティング」「インバウンド市場を拓くマーケティング」の3つのeラーニング講座を受講し、地域課題の構造を把握するための「武器」を携えて現地でのプロジェクト実践に臨んだ。

今年度選んだテーマは「朝里エリアにおけるアドベンチャー・トラベル(AT)推進」。ATとは、自然、文化、アクティビティの3要素のうち、2つ以上を含む高付加価値な観光スタイルを指し、欧米豪の富裕層を中心に近年急速に市場が拡大している。小樽運河がある小樽市中心部から南東に車で約20分の朝里川温泉はスキーリゾートも隣接するコンパクトな温泉街。札幌から近い立地と豊かな自然環境というポテンシャルを生かすべく温泉組合は昨年夏に「アサリラウンジ」を開設し通年型の観光コンテンツの拠点とする構想を立てている。

1月17日にJR小樽駅近くの商工会議所ビルで開かれた発表会には、「自然資源」「身体活動」「文化体験」「広報戦略」「人材育成」のジャンル別に6グループが提案に臨んだ。当日は会場に自治体や観光業の関係者を中心に約40人が参加。オンラインでも同時配信された。

学生が発案し実際に取り組んだプロジェクトのうち、

・小樽の伝統菓子「ぱんじゅう」を宿泊施設でウェルカムスイーツとして提供し、地元のアーティストがデザインしたパッケージで土産物販売する(文化体験チーム)

・アウトドアサウナに力を入れる旅館とコラボし地元の大手ワインメーカーの製品(ワインビネガー)を用いたオリジナルドリンクを提供する(同)

・地域の将来を担う地元小学生を対象とした地元の観光名所をスノーシューで巡るガイドツアーに参加してもらう(人材育成チーム)

―などが参加者の注目を集めた。

学生の実践報告を受けて、小樽市観光振興室の須藤慶子室長は「皆さんの活動には、好きなこと、やってみたいことが核にあって、うまく提案に落とし込んでいる。自分の大好きなものを伝えていくということを、学生生活で追い求めてほしい」と講評。朝里川温泉で宿泊施設を経営する小樽市観光協会の米山幸宏副会長は「ワインビネガーの提案などすぐに試したいものがあった。高齢者のウェルビーイングにもつながるATを朝里川のやり方で進めたい。3、5年後どう成長しているか。その時、学生のみなさんの活動がきっかけだったと振り返ることができれば」と期待を込めた。

人材育成チームで地域ガイドの育成を提案、実践した青木啓さん(商学部1年)は、美容師などの経験を経て40代で大学に入学した経歴を持つ。「将来どんな人材が必要とされるか。そこから学んで提案につなげたが、実際に誰が育成を担っていくかは難しく課題も見えた。地方創生カレッジは実際の提案を作っていくうえで、どう社会課題に具体的にアプローチしていくのか、各地でどんな先進事例があるのかを知るうえで役に立ちました」と話した。

大津教授インタビュー

https://chihousousei-college.jp/talk/teacher.html

事例2 「地方創生カレッジ」で各種事例を学習 町長の鶴の一声から、町のイベントでの政策披露へ

産業能率大学

実現性が高い提案の連続に聴講者も自然と聴き入った

産業能率大学(東京都世田谷区)では藤岡慎二教授(経営戦略、組織論)の指導の下、経営学部の学生が、全国各地の地域活性化を視野に、ワークショップを通じて地方創生をジブンゴトとしてとらえて活動する取り組みを継続的に実施している。今年度は埼玉県西部の中山間地に位置する横瀬町を舞台として、実践的で理論的なプロジェクトの立案を目指すため、あらかじめ「地方創生カレッジ」から多くの成功事例、失敗事例を学ぶなどしてプロジェクトを進めてきた。横瀬町は大学生や企業団体、個人が政策提言できる窓口として「よこらぼ」を設け、2016年以降昨年までに140件以上の新規プロジェクトに着手した実績がある。

学生たちは12のチームに分かれ、昨年4月以降、現地視察などによる課題発見、「地方創生カレッジ」での学び、自治体関係者らとのオンライン上のディスカッションを経て中間発表に臨み、そこでの意見も踏まえて、現地での調査を経て、プロジェクトを成案に仕上げた。

昨年12月18日に同大学内で行われた政策提言発表会は、富田能成・横瀬町長がコメンテーターとして招かれ、zoomでオンライン同時配信。12の学生チームがプロジェクト発表に臨んだ。中でも、

・首都圏から近い地理的メリットを生かし、音楽演奏家に空き家を活用して十分な練習環境を提供し、町内の音楽教育や文化活動にも貢献してもらう

・「日本一夢がかなう」をキャッチフレーズに、大学生が5日程度滞在し、かなえたい夢について自分との対話、参加者や地元小学生との対話を通じて夢とのマッチングを進めていく

―などの案が高評価を受けた。その一方で、「着眼点は素晴らしいが、掘り下げはまだまだである」など学生の提案に真剣に向き合ったからこその現実的なコメントも寄せられた。発表者の学生は、「8カ月本気で向き合ってきたが、まだまだ改善の余地があることを突き付けられた。この悔しさをバネにもっとブラッシュアップしていきたい」と意気込んでいた。

こうした中、「農業盛り上げ計画」を打ち出したチームは、町の深刻な課題である耕作放棄地、遊休農地対策として、古民家を農泊施設にリノベーションして農業体験プログラムを提供するとともに、特産品をジュースとして販売し農業をエンタメ化する、との案を披露。富田町長から「横瀬の凸凹が分かっている。足りないものはみんな課題として言ってくれるが、町がこれまで積み上げた人的資源もあり、それを踏まえた提案となっている点が素晴らしい」と絶賛を受けた。

このチームは富田町長がその場で誘って、2月15日に町で開かれた「よこらぼ大会議2025」で提案を披露することになった。

この催しは横瀬町の可能性や将来について、町内、町外から多くの参加者を招いて話し合うというもの。当日は「学生が主役の地方創生プロジェクト 横瀬町政策提言発表会」と題し、チームを代表して3年生の高橋京之介さんと矢作彩乃さんが登壇。

横瀬町での「農業盛り上げ計画」について、あらためて15分間のプレゼンテーションを行い会場の参加者から多くの喝采を浴びた。

https://chihousousei-college.jp/e-learning/school/students_yokoze.html

事例3・4 高校でも広がる地方創生人材の育成

北海道大空高等学校、埼玉県立秩父高等学校、島根県立隠岐島前高等学校

学問カルタに取り組む大空高校の生徒

2022年度から高校で導入され、課題やテーマを設定し、課題達成や問題解決に向けて取り組む「総合的な探究の時間」。大学進学や就職など進路選択を控えた高校世代におけるキャリア教育の重みが増す中、「学問」の本質や、世の中に数多くある「学問」の特徴や違いを示しながら、関心があるテーマから自らが将来学びたい学問をマッチングさせる教材として注目を集めているのが、産業能率大学の藤岡慎二教授らが開発した「地方創生版 学問カルタ」だ。

解決したい地域課題に対して、どの学問を利用すれば問題解決につながるかを示したツールで、例えば「AIを用いて人口減少に関係する要素を見つけるには」(=情報科学)、「地域特有の酵母菌を活用した地ビールを生産するには」(=生命工学)というように、進学、就職など将来の進路選択が間近に迫っている高校生にとって、学部や専攻選びをアシストする工夫がされている。

このカルタを利用した授業が昨年11月に島根県立隠岐島前高等学校(島根県隠岐郡海士町、登城智宏校長)、12月に北海道大空高等学校(北海道大空町、大辻雄介校長)、今年1月に埼玉県立秩父高等学校(埼玉県秩父市、守屋和昭校長)で行われた。52の地域課題が記されたボードを前に、生徒が2人1組で課題解決にふさわしい学問のカードを重ね合わせていく。楽しみながらそれぞれの学問の目的を理解した後は、学生が混同しやすい「経済学」「経営学」「商学」や、「歴史学」「考古学」「民俗学」の違いを藤岡教授が解説。最後に生徒おのおのが興味を持った学問を選択した。授業の最後には地域課題の学びや問題解決に有効なデジタルコンテンツとして、「地方創生カレッジ」の活用も訴えた。北海道大空高校は定期テストや時間割、細かい校則がなく、自らの志望進路に合わせて自分で時間割をデザインできる単位制高校で、全校生徒の約5割が道外などからの寮生。生徒たちが民間企業のメンバーとともに「関係人口を増やす政策」を町長に政策提言するなど、日常の学びに地方創生を取り入れている。東京都江戸川区出身の若松絢音(あい)さん(1年)は「学問の分類は文系、理系しか知らなかった。進路を考えるいいタイミングでいろんな学問の見分け方を学べた。将来は社会福祉士の資格を取り、児童養護施設の職員になりたい。今後は大空町の冬を盛り上げるイベントにかかわりたいので、地方創生カレッジも活用したい」と話した。

秩父高校生徒会役員の野坂夏基(なつき)さん(2年)は甲子園を目指す硬式野球部の一員であり、授業の一環で「ちちぶ郷土かるた」の制作にも取り組んでいる。「将来の進路として関心を抱いていた人間科学の中身について、これまではぼんやりとした知識だったが、くっきりと把握できるようになった。(秩父市に隣接する)横瀬町の出身だが、大学で学んだ後は、過疎や人口減少に悩む地域のために、フットワークの良さで貢献したい。地方創生カレッジの存在は今回初めて知った。新しい視点を身に付けて、日常から身近に地域のことを考えていきたい」と力強く話した。

「地方創生カレッジ」とは

今回取材した高校生、大学生たちの活動のベースになっているプラットフォームが、地方創生の本格的な事業展開に必要な人材を育成・確保するために創設された「地方創生カレッジ」だ。eラーニングなど地方創生を進めていくうえで役立つスキルや全国の優れた事例を学べるコンテンツを擁し、地方創生を実践し結果を残した先人と学生たちが相互に交流できるメリットがある。

第一線で活躍する専門家が講師を務めるeラーニング講座の受講者は全国で累計21.6万人(今年2月末現在)。受講は無料で、講座は「脱炭素」「SDGs(持続可能な発展目標)」「デジタル」など200を超え、現在社会で注目を集めるさまざまなテーマを取り扱う。高校生や大学生にとっては日ごろの学習活動や将来目指すキャリアを確認する場となるとともに、地域をよくするアイデアを生み出す手助けにもなる。本記事で取り上げたプロジェクトの動画も公開中。地方創生カレッジの詳細はホームページ(https://chihousousei-college.jp/)で。

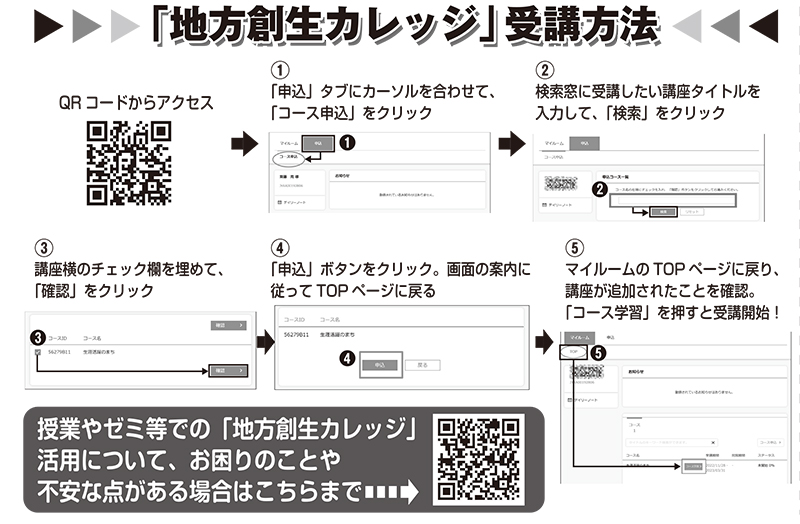

・受講登録(https://chihousousei-college.jp/course.html)

・お困りのことや不安な点がある場合はこちら(https://chihousousei-college.jp/contact.html)